写真術は古くから研究が行われており、19世紀初頭まではカメラ・オブスクラ〔camera obscura〕を使い紙等に映した映像を筆等でなぞる方法が普及していました。フランスのルイ・ジャック・マンデ・ダゲール(1787-1851)が映像を化学的に定着させるダゲレオタイプ(銀板写真)を発明し、それが1839年にパリの科学アカデミーで発表されると、写真は世界中に広まり、その後も飛躍的に進化していきました。

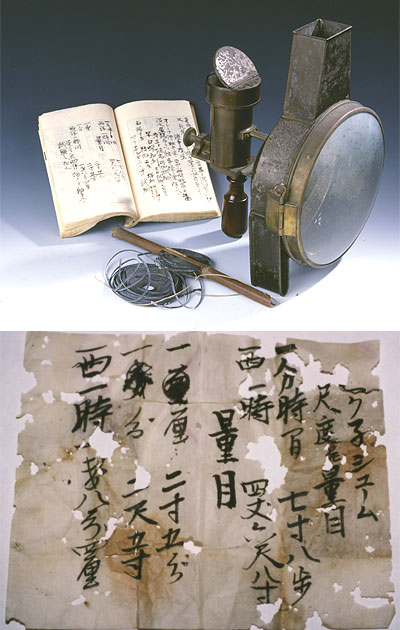

一般に、写真機が日本に輸入されたのは、嘉永元(1847)年に長崎出島に渡来したダゲレオタイプ機材一式を長崎の時計師・上野俊之丞が買い付けたのが初めとされています。しかし、『長崎方控(二)』(武雄鍋島家資料)によると、弘化3(1846)年に武雄領主鍋島茂義が俊之丞から写真機1箱を借用している記述が見られます。これにより弘化3年以前に俊之丞が写真機を所持していたことや、武雄が国内でもいち早く写真機導入を図っていたことを窺い知ることができます。

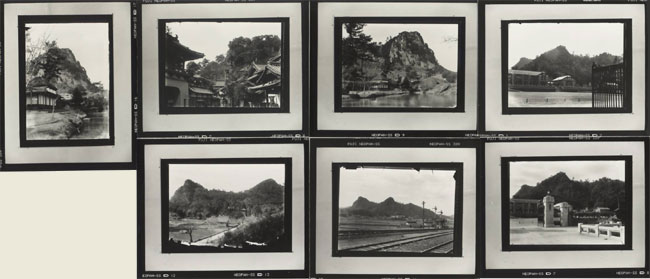

江戸末期になると下岡蓮杖や上野俊之丞の子である上野彦馬が写真師として開業し、武雄からも木々津又六が彦馬のもとで写真術を学ぶようになります。

今回のミニ企画展では、様々な人々や風景を写し記録してきた写真について、武雄に残る資料とともにみていきたいと思います。

|

場所:蘭学館ミニ展示コーナー(観覧無料)

期日:平成22年10月22日(金)〜平成23年1月19日(水)

武雄の蘭学 過去のミニ企画展へ

歴史資料館TOPへ

Copyright (C) Takeo City Library&Historical Museum