平成20年度 武雄市図書館・歴史資料館ミニ企画展

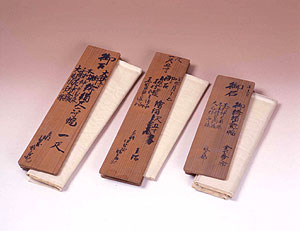

「皆春齋御絵具」を含む絵具類は、第28代武雄領主鍋島茂義(皆春齋は茂義の雅号)が所用していたものです。「群青」「緑青」などの岩絵具、合成顔料の「プルシアンブルー」「ウルトラマリンブルー」など、約200種類の絵具が残されており、2008年3月には市の重要文化財に指定されました。

西洋の科学を積極的に導入した茂義は、絵画にもすぐれた才能を発揮しています。茂義の物品購入記録と考えられている「長崎方控」の中にも、絵具や筆などの購入・注文の記述が随所に見られます。このように、購入場所や時期が明確な江戸時代の絵具は他には類例が無く、大変貴重な資料です。

今回のミニ企画展では、絵具のほか、塚崎城三ノ丸窯で焼成されたと思われる筆立・筆洗・絵具皿などの絵道具を展示し、鍋島茂義の絵師としての一面をご覧頂きたいと思います。

下に、展示品の一部をご紹介します。資料はいずれも、武雄鍋島家資料(武雄市蔵)です。

|

場所:蘭学館ミニ展示コーナー(観覧無料)

期日:平成20年12月19日(金)〜平成21年2月18日(水)

※NHKハイビジョン「夢の美術館〜江戸の名画100選」(平成21年1月2日

17:00〜23:30 放映)第一部において、皆春齋の絵道具が紹介されました。

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

『プルシャンブルー』(左)・『ウルトラマリンブルー』(右)

武雄市蔵

絵画を描こうとする際、青色顔料を入手することは、昔の人々にとっては極めて難しいことでした。赤を表現する「朱」や緑を表現する「緑青」は、日本でも伝統的に用いられてきた鉱物顔料ですが、青色の鉱物であるラピスラズリは、アフガニスタン以外の地域にはみることのできない貴重な鉱石でした。

日本では7世紀に入り、仏教文化が根付いていく時期と重なって、藍銅鉱という鉱物を砕いて作る「群青」により青色表現がなされます。しかし「群青」も高価であったため、しばしば安価であった植物染料「藍」により代用されてきました。

1704年、ドイツのベルリンで合成青色顔料「プルシアンブルー」がつくられました。この「プルシアンブルー」は、1782年に長崎に輸入されたことが確認されており、19世紀前半には浮世絵に革命的な変化を及ぼしました。(「プルシアンブルー」は透明感のある明度の高い濃い青色をあらわし、「群青」では不可能なグラデーションの表現が可能でした)

武雄鍋島家には、大量のプルシアンブルーがありますが、遺された作品に実際に使用されているのは、プルシアンブルーよりさらに新しい青「ウルトラマリンブルー」(1828年に発見された合成顔料で、人々が長く追い求めてきた奇石ラピスラズリの色)です。このことからも、進取の気象に富む茂義の姿を伺い知ることができます。

参考文献:『西洋の青』図録 神戸市立博物館発行

|

|

|

|

|

|

|

武雄の蘭学 過去のミニ企画展へ

歴史資料館TOPへ

Copyright (C) Takeo City Library&Historical Museum