武雄の教育

|

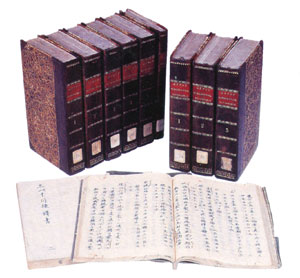

武雄に残された蘭書『イペイ氏 検討的有効なる分析術の系統的便覧、初心愛好者の為にイペイ氏の著作を説明し且つ敷延する、W・ヘンリー氏の科学への手引きを含む』と、その総索引を訳した『エペイ目録訳書』 |

武雄には家臣の子弟の教育機関として、享保年間(十八世紀前半)頃、身教館が開かれました。二十三代領主茂紀が企図し、二十四代茂正の時代に創設されたとされます。

校舎は塚崎城下の西田小路に置かれ、敷地五四〇坪、建物一六八坪の広さがありました。八歳から二十歳までの武家の男子に就学義務があり、和学・漢学などの学問と、弓馬・砲術などの武道を教えました。ただし、十四歳までは領内の私塾に通うこともできました。

生徒はおよそ二百三十人。授業は午前五時に始まり、午後九時まで続けられました。

茂順・茂義・茂昌の時代にはとくに文武が、奨励され、多くの人材が育ちました。

こうした人々が、武雄に蘭学が導入される際にも、大いに力を発揮することになりました。

武雄に蘭学が導入されたのは、天保年間初め(一八三〇年頃)のことです。蘭学研究は、一方で日本の伝統的な技術も取り込みながら、洋学全般の研究へと広がっていきました。

大砲鋳造の木型を作った馬場磯右衛門。その息子で、幕府の海軍伝習所の第一期生となり、佐賀本藩の蒸気船製造にも力を尽くした馬場磯吉。舎密学(理化学)研究に努めた平吉誠舒。日本の写真術の元祖上野彦馬に学んだ木々津又六。塚崎城(現在の武雄高等学校)と別邸(現在の武雄市文化会館)の間で電信を行ったと言う佐藤忠助。フルベッキに付いて英語を学んだ山口尚芳、真島光太郎、馬場藤一。西洋兵学を学び、のち司法省等に勤めた岩谷竜一など。

武雄に根付いた蘭学は、幕末以降大きな実を結びました。

←エレキテルへ/蒸気船の研究へ→

『武雄の蘭学』表紙へ

歴史資料館TOPへ

Copyright (C) Takeo City Library&Historical Museum