地球儀・天球儀

|

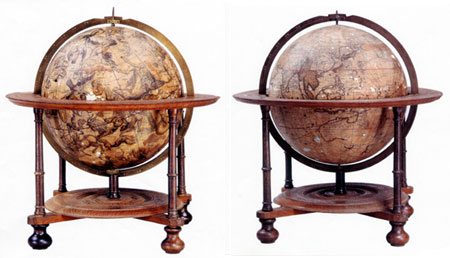

天球儀(左)と地球儀(右) |

地球が丸いことは、十六世紀後半に、キリスト教宣教師により伝えられました。それ以前は、世界は天竺(インド)・中国・日本の三国からなり、大地も平らだと信じられていました。

日本に初めて地球儀がもたらされたのも、この頃だと考えられます。

国内で地球儀が作られるようになるのは江戸時代に入ってすぐ、十七世紀初頭からです。その後二百年ほどは、輸入品を真似していただけでしたが、十八世紀末には各種地図を参照して、独自の地球儀が製作されるようになりました。幕末の頃には、現在とほとんど変わらない地球儀が作られ、量産されています。

天球儀は宇宙の星座などが、それを観測する人を中心とした球の上にあると考え、天体の見せかけの方向を示しています。

地球上の距離や方角の測定、また安全な航海のためにも、天体の観測は重要でした。天文学と地理学は、切り離しては考えられなかったのです。このため、天球儀と地球儀も、二つ一組で利用されたようです。

武雄には、一七四五年製の地球儀と一七五〇年製の天球儀が残されています。オランダ、アムステルダムのファルク工房で作られたもので、箱書や『長崎方控』(注1)の記述から、天保十五年(一八四四)に、対で購入されたと考えられます。

この地球儀には、太平洋の北側に架空の大陸があり、日本の北部やオーストラリア周辺にも不明の部分を残しています。

ファルク製作の地球儀は、十八世紀中頃から、国内地球儀の手本にされていましたが、残存例は少なく、地球儀と天球儀が対で残っているのは、貴重な例です。

※注1 「武雄鍋島家歴史資料目録(前編)」二−2−10

←ナポレオンの伝記へ/測量具と望遠鏡へ→

『武雄の蘭学』表紙へ

歴史資料館TOPへ

Copyright (C) Takeo City Library&Historical Museum