武雄の蘭書

|

武雄の蘭書 |

武雄における蘭学の導入は、江戸末、日本がおかれた状況の中で、軍備を増強する必要性から進められました。

けれど西洋軍事学を学ぶためには、その基礎となっている西洋科学の研究修得は、避けて通れない課題でした。

西洋科学の修得に活用されたのが、長崎に入港するオランダ船が持ち込んだ蘭書です。

武雄には、天保十年(一八三九)から安政六年(一八五九)にかけて持ち込まれた蘭書の目録十七冊が残されています。

これらの目録は、元々、蛮社の獄のさい、蘭書の検閲用に作成され始めたものですが、後には幕府が必要とする蘭書選択に転用されました。

それが更に、蘭書の購入を望む諸家の間に、ひそかに流布したのではないかと考えられます。ただし現段階では、武雄鍋島家所蔵のものの他は、島津家で所蔵されていたものなど、五冊が確認されているだけです。

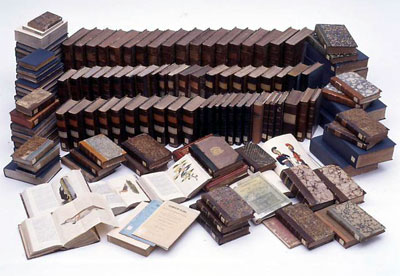

文久三年(一八六三)二月に記録された「西洋原書簿(注1)」によれば、武雄鍋島家には文学書、辞書、医書、測量関係書など、二百六十二冊の蘭書がありました。

けれど、今に伝わっているのは、語学、科学、医学、軍事学関係など、百三十八冊だけです。中でも、科学に関するものは七十八冊にのぼり、最も大きな比重を占めています。ちなみに、一口に蘭書とはいいながら、これらの中には、オランダだけではなく、フランス語、英語の書物なども交じっています。

武雄鍋島家旧蔵の古文書の中には、これらの蘭書を訳したものも見られ、購入された蘭書が、実際に活用されていたことがうかがえます。

※注1 「武雄鍋島文書目録」I−372

←鍋島茂義と蘭学へ/植物学への興味へ→

『武雄の蘭学』表紙へ

歴史資料館TOPへ

Copyright (C) Takeo City Library&Historical Museum