市長提案事項説明要旨

おはようございます。

武雄市議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

治水対策・防災についてであります。

大雨による被害を二度と起こさないため、治水対策をこれまで以上に強力に進めてまいります。

令和元年、3年の大水害を受け、六角川流域においては、河道掘削やヨシの繁茂抑制対策などの実施により、今後、令和3年8月規模の大雨が降っても、排水機場のポンプ運転停止を回避できるまでの治水対策を進めることができました。また、高橋排水機場の能力増強や広田川排水機場の新設をはじめとする激特事業の実施により、床上浸水世帯数は激減する見込みです。しかし、地形的に雨水がたまりやすい本市においては、未だ400戸程の床上浸水が発生するリスクが残る状況です。そこで本市では、六角川を特定都市河川に指定していただき、治水対策を流域一体で進めてまいりました。

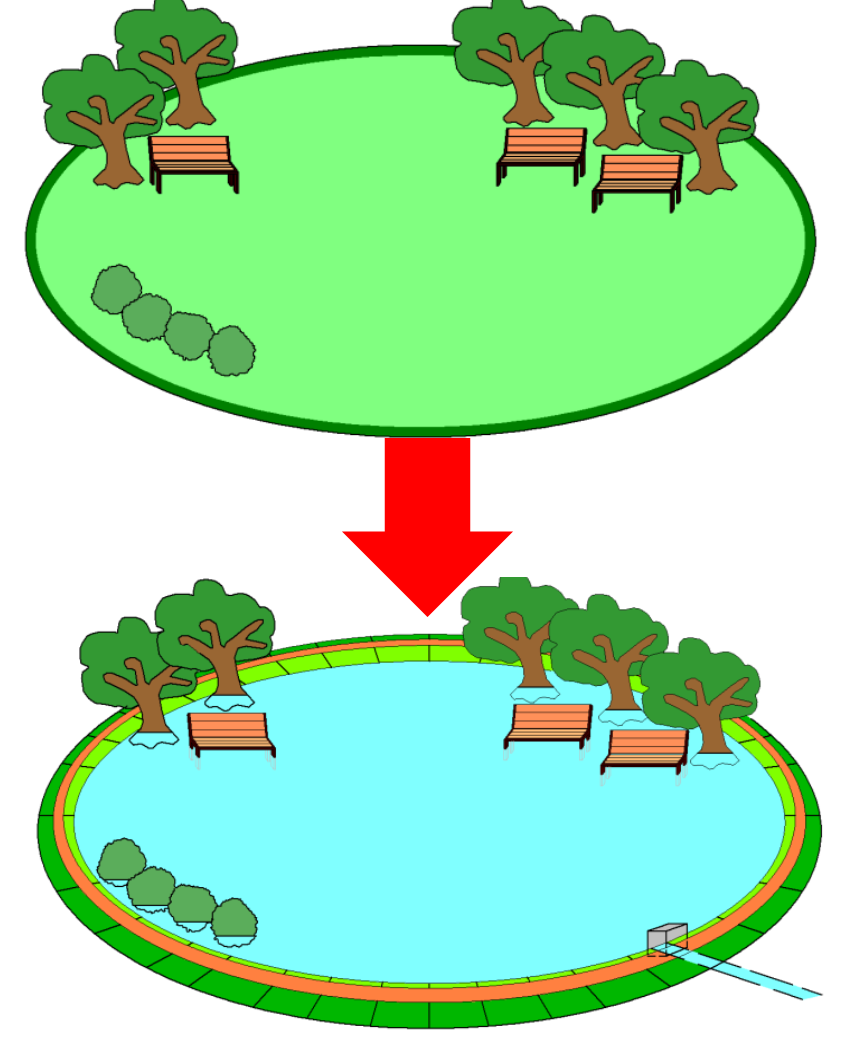

1月に公表された六角川流域水害対策計画の素案において、床上浸水ゼロへの道筋が示されました。国や県が、雨水を早く大量に流す対策として河川整備を強力に進めます。そこで本市では、雨水をためる流域対策を最重点事項とし、武雄市「ためる」プロジェクトを始動し、様々な場所で雨水を貯め、居住地への雨水流入を防ぎます。治水対策の重点整備地区にある橘小学校、朝日小学校、北方中学校のグラウンドを活用した貯留対策や令和9年度完成を目指す永島地区の遊水公園の整備、市役所東側にある一ノ坪公園の貯留機能の整備など、あらゆるものを活用して徹底的にためる政策を展開します。

また、地域の皆さまと連携しながら、クリークの事前放流を進めるため、ゲートを簡単に操作できるよう整備するとともに、ため池の事前放流を強化し、ため池で総計100万トンの貯留量を確保します。

その他にも、雨水貯留浸透施設の整備奨励措置や雨水タンクの購入補助、田んぼダムの推進、松浦川流域も含めた市河川の浚渫や改修など治水対策を総合的に進め、国や県等と一体となり、床上浸水ゼロを目指してまいります。

水害の解消は、まず何より大事です。水害を解消することで、武雄が持つポテンシャルを活かすことができると考えています。しかし、人口減少を防ぐためには、水害の解消とあわせて住環境の向上も大切です。水害対策とまちづくりの両立が、真の治水対策であり、治水対策は、まさに地方創生であると考えています。六角川流域水害対策計画が策定され、治水対策が大きく動き出す今こそ、本市は治水対策を最重要政策として、これまで以上に強力に進め、安心して住み続けられるまちをつくり、まちの発展にもつなげてまいります。

佐賀県は比較的地震が少ない地域と言われますが、県内には活断層が存在しており、能登半島地震などの例も踏まえ、いつ起こるか予測できない大規模地震への備えを強化することが重要であります。

避難所の電力確保のため、1次避難所に加え、新たに2次避難所にも発電機を拡充します。これにより、車中泊での避難者にも電力の供給が可能になります。また、長期にわたる避難の際は、持続可能な電力の確保が不可欠です。太陽光発電設備の導入可能性調査を指定避難所28か所で実施し、導入に向けた検討を進めます。

さらなる防災力向上のためには、特に長期にわたる避難を想定すると、これからは、地域と行政が協働で避難所を運営することも念頭におかなければなりません。自主防災組織の組織力強化のため、新たに策定する訓練マニュアルを活用するとともに、防災訓練の活動費や資機材の購入費などへの補助制度を利用しやすく見直し、災害が発生したときに地域住民が共通認識をもって共助ができる体制をつくります。また、地域防災リーダー研修を実施し、意見交換を行うなど地域の連携強化と防災意識の向上につなげてまいります。

能登半島地震で被災を受けた石川県志賀町に、避難環境に関する聞き取りを行い、長期避難では避難所での多様な居住空間の確保や体を休める寝床の改善が大切であるなどの教訓を得ました。国が目指す避難所の国際基準であるスフィア基準を踏まえ、避難所生活の多様化や質の向上を目指します。プライベート空間を確保できるワンタッチテントを新たに配備し、従来の段ボールベッドと間仕切りを活用した空間との併存で多様な居住空間を確保するとともに、腰への負担に配慮して新たにマットを配備し、避難所生活の多様化に対応してまいります。

また、備蓄食については、食物アレルギーに対応したアルファ米やおかゆ、乳児用ミルクに加え、主食に麺類やパンのほか、新たに副食として缶詰を備蓄し、食の多様化にも対応してまいります。

安心して暮らせるまちづくりについてであります。

エネルギーや食料品価格の高騰が続く中、生活の安定が何より重要であり、市民一人一人に対応したきめ細かな施策を進めることが求められます。

物価高騰による保護者負担を軽減するため、本年度実施した給食費への補助を継続します。また、経済的負担が大きい中学3年生の全ての保護者へ、高校入学等の準備支援金を支給し、多子世帯に対しては加算を行います。

全国では、令和5年度の不登校児童生徒が過去最多となる34万人を超え、本市でも全児童生徒数の約1割が不登校で、不登校児童生徒数が年々増加傾向にあります。多様な学びの機会と選択肢を増やせるよう新たな取り組みを進めるため、教育や福祉の専門員、市民団体などで構成する不登校対策検討委員会を新設します。

子どもの貧困対策については、北方地区で実施してきた学習や社会体験の機会を提供する場である笑顔ルームを全ての町に開設し、取り組みを強化いたします。

国スポ・全障スポのレガシーとして、市民のスポーツへのさらなる参画とロコモ予防など健康増進を一体的に推進するまちづくりを目指してまいります。スポーツ団体や企業、大学、医療機関と連携して、科学的根拠に則った運動プログラムを展開するなど、スポーツを通じた市民の健康増進や地域活性化を進めてまいります。

シルバーeスポーツについては、これまで介護予防や生きがいの創出、地域コミュニティの活性化、多世代交流につなげるべく、地域包括ケア拠点で毎月、教室を開催してきましたが、さらなる普及拡大を目指し、全ての町の地域包括ケア拠点にゲーム機材を常設し、高齢者の皆さんがいつでも気軽にeスポーツに取り組める環境を整備します。

また、市民の多種多様な困りごとへの相談体制を強化するため、地域の福祉支援員を増員します。これにより、これまで手が届かなかった方々への早期対応や生活困窮や精神疾患など複合的な課題による重症化の予防だけでなく、民生委員に同行して訪問を行うことで、民生委員の負担軽減にもつなげてまいります。

物価高騰が続く中でも地域経済を支えるため、紙の商品券とデジタルの商品券たけおPayを併用したプレミアム付商品券を発行します。また、畜産の飼料価格高騰への上乗せ補助や優良牛の繁殖を促進するため、受精卵の移植不受胎に対する補助を新設し、畜産農家の経営安定を図るなど地域の産業をしっかり支えてまいります。

人口減少や高齢化が進む中でも、地域の環境を維持することは重要であります。市道管理や景観などの環境維持のため、のり面の防草コンクリートやシート対策を進めることで、地域で実施いただいている草刈り作業の負担を軽減し、持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。

あるものを活かしたまちづくりについてであります。

魅力ある歴史や文化、交通の優位性など、武雄が持つポテンシャルをまちの活性化につなげていくことが重要であります。

日本を訪れる外国人旅行者数は近年増加しており、本市においてもコロナ禍前の水準まで回復しています。そうした中、観光客から武雄を滞在先として選んでいただけるよう、まちの魅力発信やプロモーションが重要です。 現在、欧米豪からの観光客は東京や大阪方面への旅行が中心で、大阪より西方面への旅行はわずか5%程度です。そこで、本年4月13日に開幕する大阪・関西万博を好機と捉え、西のゴールデンルートへのインバウンド誘致を推進してまいります。万博来場者を西日本や九州への誘客につなげるため、官民274団体で構成する組織である西のゴールデンルートアライアンスに本市は県内自治体で唯一加盟しております。万博会場への共同ブース出展や専用webサイトで、モデルルートなどの観光情報を発信し、本市のインバウンド増を目指してまいります。

交流人口のさらなる増加を目指し、長崎との連携を強化します。西九州新幹線でつながる長崎市とは、歴史や文化での深いつながりがあり、近年では佐賀と長崎は、BリーグやJリーグなどスポーツのつながりも生まれています。

そのつながりを活かし、長崎市との職員人事交流を再開して文化や観光分野でより一層の連携強化を図ってまいります。また、蘭学をテーマに、オランダとつながりが深い長崎市や平戸市と連携したモニターツアー第3弾を実施し、その成果を今後の商品化につなげてまいります。

魅力ある歴史や文化などあるものを活かし、さらには周辺地域との連携を深め、さらなる交流人口の増加につなげてまいります。

文化のまちづくりについては、自然や歴史に囲まれる場所でプロや市民アーティスト等によるイベントを開催し、市民誰もが気軽に文化に触れる機会を創ってまいります。

次の時代をみすえたまちづくりについてであります。

令和6年12月24日に国がまとめた「地方創生2.0基本的な考え方」では、女性や若者に選ばれる地域づくりが重要視されています。女性や若者など誰もが理想とする生き方や働き方ができるまちを目指すことが重要であります。

ジェンダーギャップを解消し、女性に選ばれるまちを目指すため、企業や事業所を対象としたワークショップを開催するとともに、男性の育児参画を推進するため、男性の育児休業等取得促進奨励金制度を県内市町で初めて創設します。

また、若者の意見を市政に反映するため、たけお若者ミーティングを開催するとともに、新たに若者の転入を呼び込むため、空き家を活用したシェアハウスの整備を支援するなど、若者が住みたくなるまちを目指します。

近年、市内在住の外国人数は増加傾向で、今後さらに増加が見込まれることから、異なる文化の相互理解を深め、多文化共生のまちづくりを早急に進めていく必要があります。そこで、外国人の相談受付や生活の支援、地域住民との交流、語学指導などを行う国際交流員を新たに配置します。外国人が多く働く企業などへ積極的に出向き、アウトリーチによる巡回相談を行うなど外国人の相談体制をより充実させ取り組んでまいります。

また、本年は、アメリカのセバストポール市との国際姉妹都市締結から40年を迎えます。中学生を中心とした訪問事業や記念事業を通じて、国際理解のさらなる促進につなげてまいります。

大学の誘致については、昨年10月に学校法人旭学園より文部科学省へ新大学の設置認可申請が提出され、現在、審査が行われております。令和8年4月の新大学の開学に向け、市民の皆さまに大学での学びをイメージしていただけるよう、今月から月1回の市民講座を旭学園と連携し開催いたします。

引き続き、大学開学に向けた準備を市民一体となり進めてまいります。

最後に一言付け加えさせていただきます。

これまで大変ご尽力をいただきました北川政次副市長につきましては、今月末をもって任期が満了いたします。

北川副市長におかれては、本市職員として38年間、そして副市長として8年間に渡り市政の発展のためお力添えいただきました。

日々の北川副市長の鬼気迫る情熱ある言葉が印象的で、地域からの信頼も非常に厚く、私や職員にいつも的確なアドバイスをいただきました。北川副市長のこれまでの多くの功績に対し、心より深く敬意を表します。

なお、後任につきましては、速やかに人選を行い、本議会最終日に人事案件として追加提出させていただきます。

以上、これからも、市民の命と暮らしを守ることを最優先に、武雄が持つポテンシャルを最大限引き出して持続可能な未来をひらくべく、全力で取り組んでまいりますので、議員各位のご理解・ご協力を切にお願い申し上げまして、私の提案事項説明とさせていただきます。

本議会もどうぞよろしくお願い申し上げます。